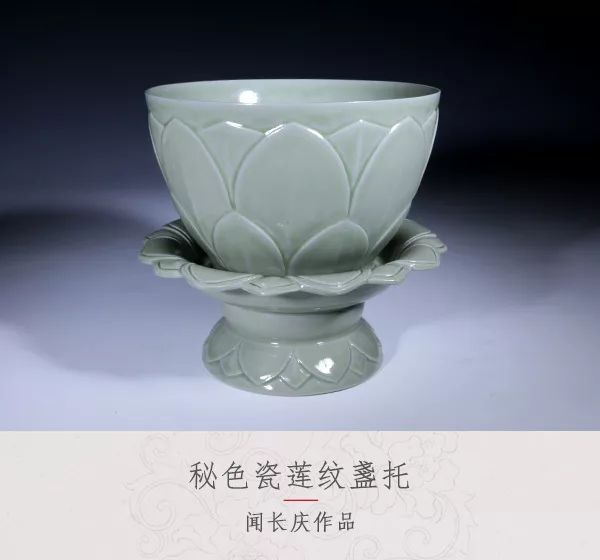

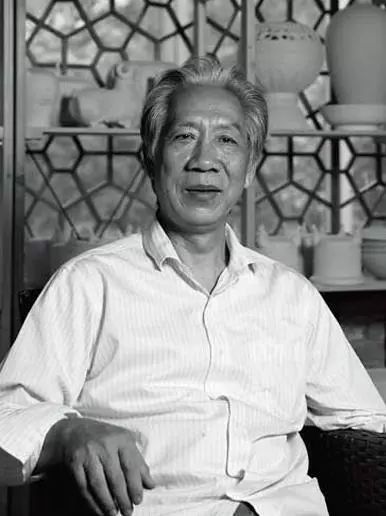

闻长庆,籍贯浙江慈溪。中国陶瓷设计艺术大师、研究员、工程师、收藏家。于2007年创办浙江中立古陶瓷博物馆,2011年创办浙江中立秘色瓷研究所。

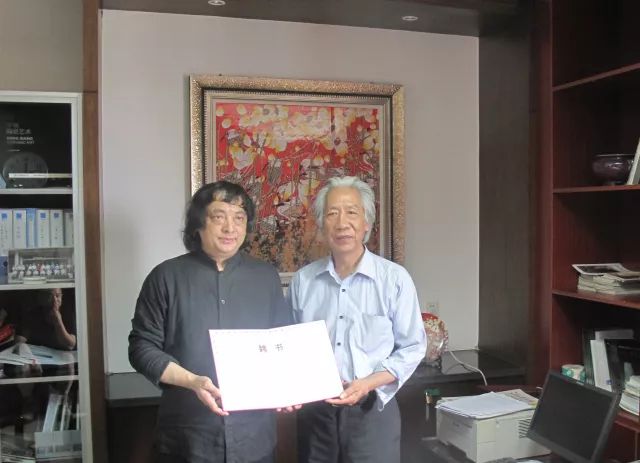

现为中国陶瓷学会会员、文化部艺术发展中心宋元陶瓷专业委员会鍳定专家、景德镇陶瓷大学客座教授、浙江大学文博系研究员、法门寺博物馆特研究员、宁波市民办博物馆协会副会长、宁波市文物考古博物馆学会理亊、宁波市非物质文化遗产(越窑青瓷烧制技艺)代表性传承人。

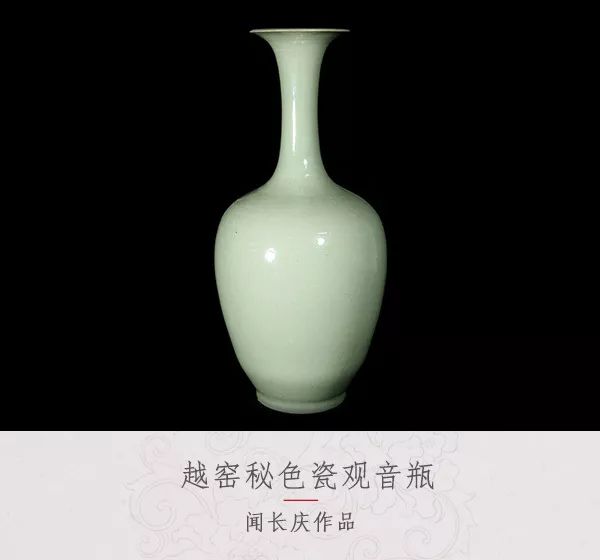

闻长庆与越窑瓷器结缘,有着天生的地域因素。因为出生在上林湖畔,加之年轻时喜欢收藏,于是慢慢地走上了越窑秘色瓷的研究之路。

而热爱总是需要放弃一些东西来换取。上世纪80年代,闻长庆开办了一家生产制冷设备的企业,企业产值可观,曾荣获浙江省首批创新型百强科技企业、国家科技企业等称号。可他内心钟情的还是家乡的越窑瓷器文化。他把企业交给了子女经营,自己来个“金蝉脱壳”,一门心思琢磨越窑秘色瓷。

“于以知古籍记载之仅凭传闻,转辗抄录者,苟欲加以证验,非实际调查不为功。”北京故宫博物院陈万里先生的这句话成了闻长庆之后漫长的陶瓷研究事业的准则。

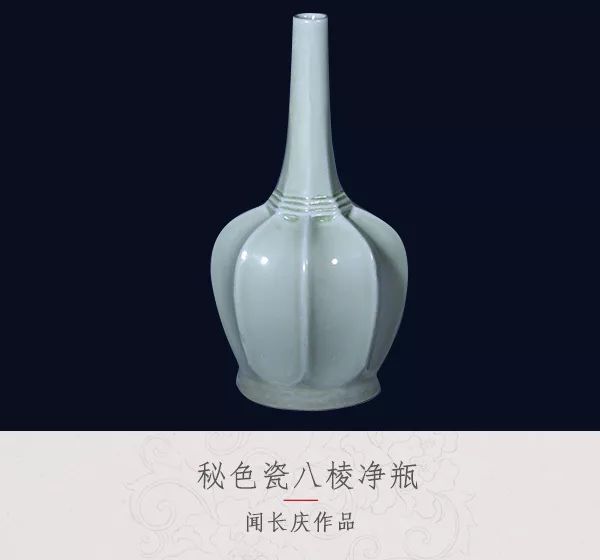

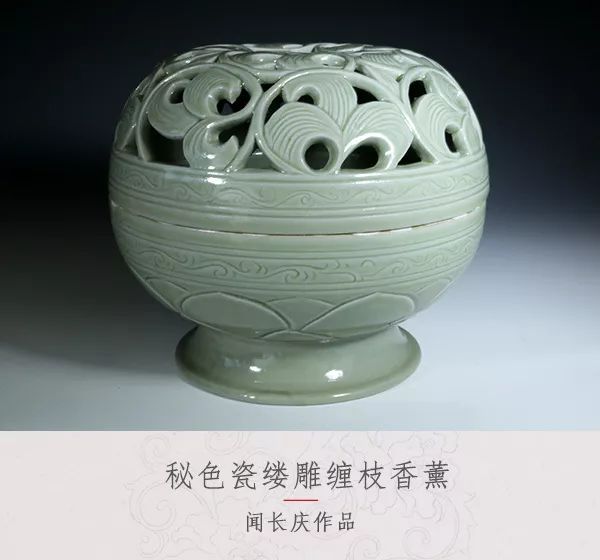

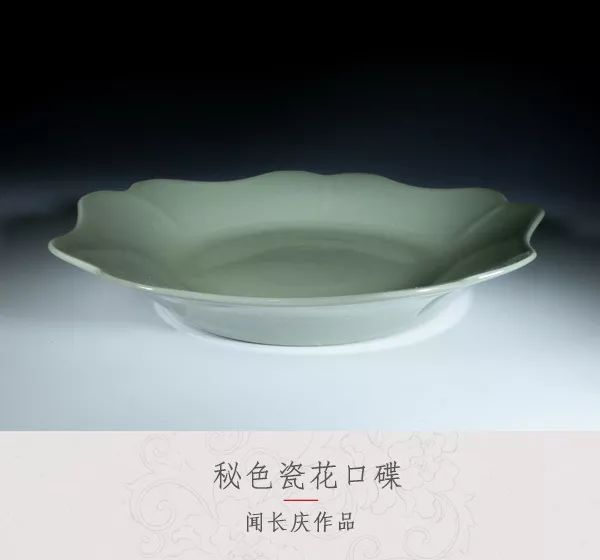

近十几年来,闻先生数百次到实地考察,不辞辛劳,烈日当空山岙中挥汗如雨,千年古道泥泞山路步行数小时乐在其中。他收集的标本残件达四、五吨。于是他建起浙江中立古陶瓷博物馆,搭建起弘扬古越文化的平台。后来,为了研究和烧窑方便,他又创办了浙江中立越窑秘色瓷研究所,开始实施他复烧秘色瓷的宏伟计划。

他说,他收藏和展示的不仅仅是具体的陶瓷,更是其身上放出的文化的光。古陶瓷上写着古文化的信息。在他的博物馆里,有大量新石器时期的陶器。他愈来愈深地痴迷于华夏祖先创造的陶瓷文化。在他看来,陶瓷的形状、色彩、纹样的表现,就是中国民族精神的表现。

“我们的工作枯燥乏味,常与泥火为伴,凌晨1-2点夜深人静,一个人最爱犯困,睡着而息火、温控不当,一窑报废常有发生。”闻长庆回忆说。窑炉在1300度时用眼晴看火候,视力曾一度降到只能见到上面二排,好在六个月以后又慢慢恢复了。

整个研究过程中,遇到的困难不计其数。最难的无疑是药釉的配方,可以称为是陶瓷界的“哥德巴赫猜想”。为了采寻上林湖自然生态资源,闻氏父子最多时一天跑三趟,常在泥泞的千年古道上重复行走,穿梭于山林丛中时常被毒虫所咬,烈日时挥汗如雨,多年寻找原料饱尝野外无数风、雨、雪之苦。

他日以夜继进行不同配制与瓷胎结合试烧,并做好控制温差烧制时间记录。常常因无功而返而心烦意燥,“常有在梦中配釉情景,半夜惊醒怕忘了,起來去配釉,希望梦中灵感或许取得成功。”

年复一年,青丝变白发,炉中白泥变青瓷,不断失败不断尝试,愈是困境中,愈是坚持,闻长庆以常人难以忍受的艰辛换来丰硕的研究成果。

著名工艺美术家、工笔花鸟画大师、乡贤陈之佛先生说过:“中国的窑制,可说由道义之念而出,似非专求其美者,由道义而望和平与幸福之美而已。故良好祭器礼器的获得,实在是道义的象征。”

而闻长庆先生在做的,就是“由道义而望和平与幸福之美”的事业,幸莫大焉,善莫大焉!